非动物实验代替动物实验,这事情本身应该是好事,如果能实现动物实验代替,不仅是技术的进步,也是人类探索生物生命科学的重要成绩。

特朗普政府推动下,器官芯片、人工智能等技术有望替代动物用于药物和化学品测试

这块刻有微通道的小型塑料芯片,是一种合成人体器官,也是未来药物安全性测试的设想之一。芯片内部,多层人体肝细胞、上皮细胞和免疫细胞排列在微小通道壁上,通道会为这些细胞输送类血液液体并排出废物。该芯片由总部位于波士顿的生物技术公司Emulate Inc.研发,未来有望帮助研究人员和制药企业筛选出可能引发“药物性肝损伤(DILI)”的候选药物——各类肝毒性问题共导致22%的临床试验宣告失败,药物性肝损伤便是其中之一。

药物在动物身上测试时,药物性肝损伤往往不会显现。但在近期一项研究中,Emulate公司的这款芯片在识别已知会引发药物性肝损伤的化合物时,准确率达87%;而在识别不会引发该损伤的化合物时,准确率更是高达100%。目前,该芯片正作为美国食品药品监督管理局(FDA)一项新试点项目的一部分接受进一步测试,该项目旨在评估动物测试替代技术。若表现良好,药物研发人员在申请开展人体试验前,将可利用该芯片生成的数据证明新药的潜在安全性。

动物权利活动人士将器官芯片及类似技术视为潜在手段,有望替代美国每年用于药物、食品、化学品安全性测试及基础研究的数千万只实验动物。如今,越来越多的美国政府机构似乎也认同这一方向。今年4月,FDA与美国环境保护署(EPA)均宣布,计划不再强制要求对特定候选药物及农药等化学品进行动物测试。两机构目前将鼓励(但暂不强制)研究人员采用器官芯片及其他“新方法学技术(NAMs)”,以判断药物是否足够安全可进入人体测试阶段,或新化学品是否可安全上市。7月,美国国立卫生研究院(NIH)也紧随其后,宣布将不再接受仅基于动物模型开展研究的项目申请。

公众中关注动物福利的人群比例日益上升,但动物福利并非唯一推动因素。FDA表示,新方法学技术可加快药物评估进程,并最终降低研究成本;EPA则指出,需要更优质、更具成本效益的方法来评估新化学品。尽管美国前总统唐纳德·特朗普政府在诸多领域(尤其是疫苗政策和气候变化领域)无视科学共识,但科学界许多人士认为,推动采用新方法学技术是合理举措——至少在这些技术用于补充而非替代动物研究的前提下是如此。“我不认为这是反科学或极端激进的做法,”3Rs协作组织(一家与学术界和产业界研究人员合作减少动物测试的非营利机构)执行董事梅根·拉福莱特(Megan LaFollette)表示。

拉福莱特等人指出,技术进步已使动物替代方法的有效性大幅提升。这类新一代新方法学技术包括:基于分子结构预测药物或其他化学品对健康影响的机器学习算法,以及器官芯片、类器官(可诱导形成微型器官模型的干细胞球)等3D细胞培养技术。由于这些方法采用人类数据和人类细胞,其对人体的模拟效果可能优于动物。约翰·霍普金斯大学布隆伯格公共卫生学院药理学家托马斯·哈通(Thomas Hartung)表示,药物性肝损伤芯片等基于细胞的方法(统称为“微生理系统(MPS)”)“能够模拟器官的结构与功能”。

受这一前景吸引,近年来数十家公司纷纷涌现,致力于研发此类系统,制药企业也竞相采用。“目前,据我所知,所有大型制药公司都在使用微生理系统技术或机器学习工具,”诺华制药公司前动物实验合规培训官、兽医什切潘·巴兰(Szczepan Baran)表示。

然而,科学、监管和文化层面的障碍仍阻碍着这些技术的广泛应用。长期研究特定物种的学术科学家未必会迅速转变研究方法;许多人担忧,哪怕一次失败的临床试验(尤其是因过早采用未经验证的技术导致的失败),都可能让整个新方法学技术推广进程倒退。此外,在生物医学研究面临前所未有威胁的当下,用于开发和验证新方法的资金远未得到保障。“科学必须成为推动力量,但要让这些工具不断发展,就必须投入资源,”巴兰说。

自1938年(此前一年,逾百人因服用未经充分测试的药物死亡)起,FDA便要求所有药物在进入人体试验前,必须在动物(通常是两种不同物种)身上进行测试。动物测试曾被认为极具可靠性,以至于FDA在紧急情况下(如天花和炭疽疫苗研发),有时仅依据动物数据就批准药物上市。历史上,EPA在判断农药、塑料成分双酚A等化学品是否需管控时,也依赖动物测试。

但动物测试的局限性早已显现:约90%在临床前动物测试中显示安全的药物,最终会在人体试验中失败,往往是因为出现了未预见的副作用。研究人员怀疑,至少在部分案例中,动物模型与人体生理机制的差异是症结所在。为补充动物测试,美国政府长期以来一直维护着一份清单,列出数十种基于细胞的检测方法、体外测试及人体皮肤模型,部分机构允许将这些方法作为农药等产品动物测试的补充手段。

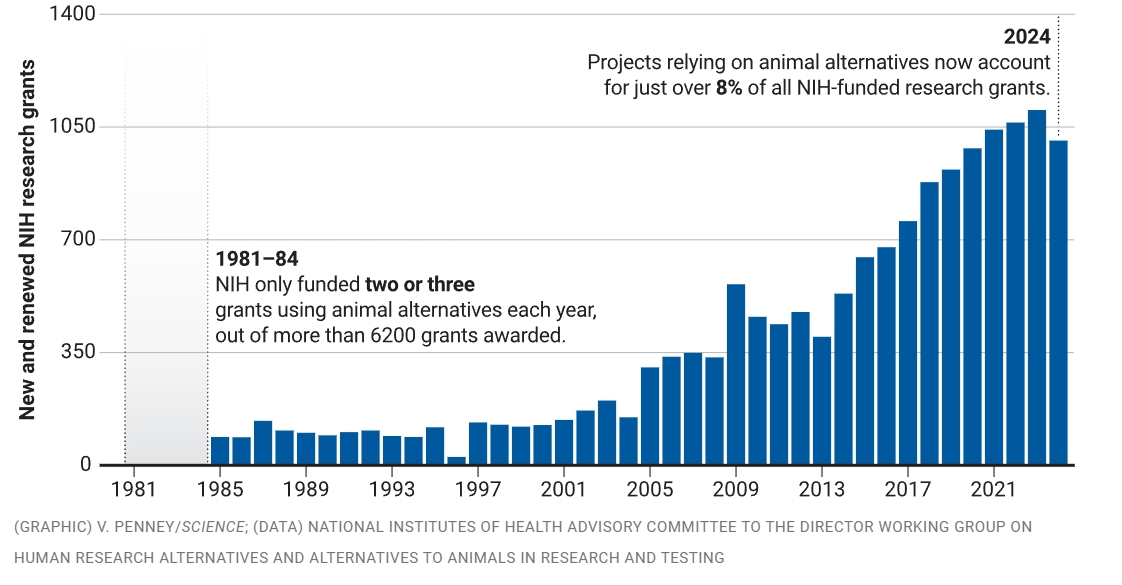

近年来,NIH对动物研究替代技术的投入稳步增加。2000年,采用非动物系统的项目占NIH所有新获批及续批研究资助项目的1.1%,到2024年这一比例已升至8%。

如今,加大新方法学技术应用的趋势正在加速。2022年,美国前总统乔·拜登政府推动了一项重大政策调整,取消了FDA长期以来要求所有药物必须进行动物测试的规定(尽管FDA尚未发布相关最终法规)。EPA也多次尝试逐步放弃动物测试:2020年特朗普第一任期内,EPA曾表示计划到2024年将哺乳动物测试减少30%,到2035年完全取消。当时,许多科学家认为这一时间表过于激进,担忧仅基于新方法学技术数据评估化合物会对人类和环境造成危害,因此拜登政府时期EPA撤销了这一决定。

但今年4月,EPA局长李·泽尔丁(Lee Zeldin)重启了逐步淘汰动物测试的计划,他在接受《华盛顿时报》采访时表示,EPA需要“重回正轨”,不过尚未恢复此前设定的期限。就在泽尔丁宣布这一消息的当天,FDA局长马丁·马卡里(Martin Makary)也表示,FDA至少在部分情况下将逐步放弃动物模型。FDA称,动物对人体反应的预测效果不佳,在癌症、免疫学和脑部疾病研究中尤为明显。“这一举措标志着药物评估领域的范式转变,”马卡里在一份声明中表示,“这对公共健康和伦理而言是双赢。”

FDA表示,将开始“鼓励”企业在申请开展新疗法人体测试时,提交新方法学技术相关数据。初期将重点关注单克隆抗体类疗法——这类疗法是经基因工程改造、可攻击高度特异性分子靶点的免疫系统蛋白。在一项试点项目中,FDA将允许部分企业主要依靠新方法学技术,筛选可进入人体试验的新型单克隆抗体。“这是一个非常好的选择,因为大多数单克隆抗体对动物没有影响,”哈通说。此外,在某一物种中表现安全的抗体,可能在另一物种中引发危险的免疫反应:2006年,一种名为TGN1412的白血病和类风湿性关节炎候选药物,在小鼠和猴子身上测试时显示安全,但在小规模人体试验中,所有受试者均出现了危及生命的自身免疫反应。

同样,EPA已允许在判断化合物是否有毒时,采用某些体外测试方法(如检测人体酶与化学品相互作用的检测法)。目前,EPA正用新方法学替代技术取代用于皮肤刺激、吸入毒性等评估的“六项动物测试”,例如采用人体细胞重建的皮肤样本,以及基于人群流行病学数据的统计预测模型。

如今,NIH也加入了推广新方法学技术的行列。今年春季,在上述机构宣布相关计划数天后,NIH宣布将成立“研究创新、验证与应用办公室”,旨在“增加非动物研究方法的资金投入和培训,提高人们对其在基础研究向临床治疗转化中价值的认识”。NIH表示,该办公室将与同行评审小组合作,解决评审专家中可能存在的“动物偏向”——部分评审专家可能更青睐采用他们熟悉的传统模式生物开展的研究,但目前尚未明确具体实施方式。7月7日,NIH进一步宣布,所有部门的科研资助申请通知都将强调新方法学技术的应用。

这一趋势已在全球范围内形成势头。明年初,欧盟委员会计划发布一份在化学品安全性评估中逐步淘汰动物测试的路线图,欧洲药品管理局也在考虑是否在临床试验和药物审批决策中接受新方法学技术数据。英国健康与安全执行局也宣布,“在已有经验证替代方法的情况下,不得在脊椎动物身上开展农药测试”,且仅在“万不得已”时,才可将动物用于皮肤和眼部刺激测试。“各领域都在积极寻求更优的安全性评估方法,”英国国家替代、优化和减少动物研究中心(NC3Rs,致力于推动相关技术发展)毒理学负责人菲奥娜·休厄尔(Fiona Sewell)表示。

类器官、器官芯片及其他复杂细胞培养技术正展现出日益强劲的应对挑战的能力。苏格兰爱丁堡的毒理学顾问克莱夫·罗珀(Clive Roper)以Emulate公司的药物性肝损伤芯片为例指出,即便准确率并非100%,该芯片的结果也能帮助企业判断是否推进成本高昂的临床试验,并评估受试者面临的风险。他表示,尽早发现药物性肝损伤风险,“将对参与临床试验并出现健康问题的患者产生重大影响”。2024年9月,FDA已接受Emulate公司的药物性肝损伤芯片,将其作为首个纳入“药物研发新方法学技术资助试点项目”的技术。

其他公司也在研发类似技术。拉福莱特表示,其所在机构目前正测试9家公司的肝脏模型(包括类器官和器官芯片)——通过让这些模型接触一组已知会或不会引发肝毒性的药物来验证效果。他们计划将测试数据提交给FDA,以帮助该机构制定新方法学技术相关指南。“希望这能增强人们对这些技术的信心,同时明确不同平台可能存在的差异,”她说。

研究人员还构想了更多针对特定器官和疾病的芯片。例如,用神经退行性疾病患者的神经元构建的“芯片上的大脑”,可用于观察疾病进展过程,以及哪些疗法可能延缓病情。

但没有任何一种新方法学技术能完全模拟人体生物学的复杂性。“我们尚未拥有所有器官的替代模型,尤其是无法模拟器官间协同工作的机制,”拉福莱特说。她认为,未来的药物测试可能需要结合微生理系统和人工智能模型,每种模型分别模拟特定器官或特定评估指标(如对发育中胎儿大脑的毒性)。

尽管体外测试已减少了动物的使用,但部分人希望人工智能系统能成为毒理学测试的新标准。通过在科学文献和现有毒理学数据上进行训练,人工智能算法可分析分子结构,判断其可能作用的蛋白质和细胞产物,并预测这些相互作用是否会对人体产生毒性。

例如,哈通的实验室开发了一款名为OPERA的人工智能预测工具。该工具以“PubChem”数据库中约1000万种已知化学结构,以及企业向美国和欧盟监管机构提交的化学品属性及已知健康风险档案为训练数据。通过对这些化学品进行数万亿次比对,该算法学会了预测新化学品在9项传统动物测试(如眼刺激和基因突变评估)中的表现,其预测结果与动物测试结果的吻合度达87%。哈通表示,这一吻合度甚至高于动物测试结果本身的可重复性。他还透露,一款尚未发表的新版工具已基于2.6亿个数据点完成训练,对新型化学品4000种属性的预测准确率达91%,例如可预测化学品是否会引发肝毒性或影响胎儿大脑发育。

若能获取更多数据,这一准确率或许还能进一步提升。“我们的人工智能模型基于现有知识构建,但目前未知的领域仍有很多,”华盛顿大学兽医科学家、跨机构替代方法验证协调委员会(一个评估各政府机构新方法学技术的独立小组)成员萨莉·汤普森-入谷(Sally Thompson-Iritani)表示。这些未知既包括科学认知上的空白,也包括制药企业严格保密的数据(如过往候选药物失败的原因)。

随着新方法学技术推广力度加大,部分企业已开始公开其数据储备。例如,由NC3Rs和7家大型制药企业资助的“虚拟犬项目”,正开发一种机器学习模型,用于预测特定化学品是否会对犬类产生毒性。该算法将利用企业拥有的“化合物与犬类组织器官相互作用”专有数据进行训练,预计几年后可投入使用。研发人员希望,这种“虚拟第二种动物”最终能满足部分国家对“两种物种药物测试”的要求,使企业仅需在啮齿类动物身上开展实际测试,即可获批进行人体试验。

巴兰等人表示,机器学习模型已成为许多制药企业的常规工具。哈通指出,与传统动物测试仅能判断化合物“有毒”或“无毒”不同,机器学习方法可提供更丰富的信息。“科学得出的结论往往是灰色的,而非非黑即白。”人工智能可捕捉这种细尊龙凯时微差异,但哈通也强调,其预测结果仍需验证。“目前我还不会仅依据这些系统做出决策。”

艾伯维公司研究毒理学与病理学负责人特里·范·弗莱特(Terry van Vleet)补充道,对于作为医药主流的小分子药物,动物模尊龙凯时型在揭示其健康影响方面仍更具优势。与靶向性极强的单克隆抗体不同,这类小分子通常会与6至12个不同靶点相互作用,并分解为更小的化学物质,进而与更多靶点发生作用——这一复杂过程目前仍是人工智能难以预测的挑战。“目前而言,完全摒弃动物测试的需求仍难以实现,”范·弗莱特说。

美国生物医学研究协会(倡导人道动物研究的机构)主席马修·贝利(Matthew Bailey)对EPA此前设定的这类期限尤为质疑。他表示,并非所有生理反应都能通过人工智能和微生理系统技术模拟,且研究机构已建立完善体系,确保仅开展必要的动物研究。“我认为永远不会出现‘有一种神奇方法能让我们在任何情况下都不再需要动物’的局面,”他说。

过早开展人体试验的风险可能极高。汤普森-入谷指出,1999年一名青少年在基因治疗试验中死亡,这一事件使整个基因治疗领域陷入数十年的阴霾。“若再发生此类不良事件,且人们认定事件原因是‘未进行动物测试’,那整个新方法学技术的推广进程都将倒退,”她说。

与此同时,部分亚洲、欧洲和南美国家仍强制要求药物进行动物测试,这可能导致跨国企业不愿完全放弃动物测试。“如果企业知道有某个国家要求动物测试,他们就会按要求做,”汤普森-入谷说。但休厄尔对此持乐观态度,认为这种差异很快会消失,因为大多数国家会效仿FDA的做法。“这些声明是推动变革的关键信号,”她说。

要推动新方法学技术发展,对药物和化学品评估人员的教育与培训至关重要。“我很高兴看到(政府机构)切实为员工提供时间和支持,帮助他们熟悉并理解这些方法,”善待动物组织(PETA)国际科学联盟主席艾米·克利平格(Amy Clippinger)表示。她指出,近年来越来越多的联邦监管机构员工参与新方法学技术相关会议,并发表相关论文。

但贝利担忧,对动物权利的关注正盖过NIH等机构的科学使命。“人们往往会忽视真正的目标,”他说,“NIH的目标是向公众宣传其研究中使用的动物数量有多少,还是通过新发现和新疗法改善人类健康?”

罗珀表示,相较于围绕动物研究伦理展开争论,“新方法学技术当前或未来将成为更优人体健康模型”这一共识,更能说服研究人员放弃动物测试。“当我们专注于研发服务于人类健康的技术时,这一目标实际上更容易实现,”他说,“因为这会成为一场科学层面的讨论。”