王兴兴作为宇树科技创始人,结合技术进展、商业化路径及社会影响,对机器人未来的核心观点可归纳如下:

机器人最大挑战是缺乏“端到端的AI模型”,即从感知环境到执行任务的统一智能系统;硬件成本已大幅降低(如宇树G1售价9.9万元,关节模组成本降至行业1/15),但AI需突破多模态理解、动态决策与环境适应能力。

临界点预测:2025年底可能出现首个通用机器人大模型,但大规模应用需3-5年。

AI驱动下,机器人学习能力加速提升。例如春晚机器人从“需人推动”到“丝滑跳舞”仅用半年;预计2025年底H1人形机器人跑步速度将超博尔特(10米/秒)。

通过表演(春晚跳舞)、赛事(机器人格斗)展示全身动作能力,同时租赁业务已产生收益(2025年上半年租赁订单火爆),反哺技术迭代。

工业/服务业先行:2026-2027年初步应用于巡检、物流搬运、危险救援等场景。

家庭场景因安全性要求高、环境复杂度大,落地较慢。王兴兴坦言“家用人形机器人不会在2-3年内上市”,预计需5年左尊龙凯时科技有限公司右。

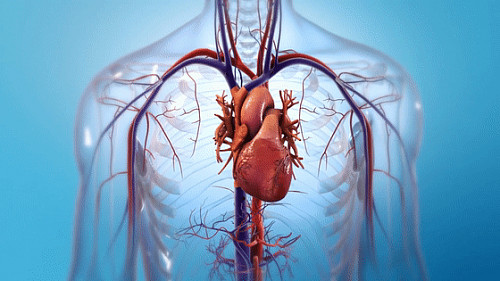

类比“电与蒸汽机”,人形机器人将推动物质富足:10万个机器人可造一座城市,人类“拎包入住;纳米级机器人修复人体器官,巨型机器人移山填海改造星球(“跨尺度智能”)。

机器人承担重复劳动后,人类转向创造性工作(艺术、科研)和情感关怀尊龙凯时科技有限公司领域。王兴兴强调:“取代人类的从来不是机器,而是固化的思维。

伦理风险:机器人缺乏恐惧与痛感,可能弱化人类对伤害的敏感度;自主决策的责任归属需立法明确。

就业转型:低技能岗位被替代的同时,催生AI训练师、人机协作工程师等新职业。

技术瓶颈需跨国协作攻克,例如端到端AI模型训练需共享多国场景数据。王兴兴呼吁:“发挥各自优势,全球共赢状态可以达到。

超越课本:关注NeurIPS、ICRA等顶会论文,参与机器人竞赛(如RoboMaster);

时间表:工业/服务场景(2026-2027)→家庭基础服务(2030年左右)→跨尺度智能应用(更长周期)。

关键指标:端到端AI突破、硬件成本降至汽车级别(王兴兴预言“未来硬件可能免费”)。

终极愿景:机器人成为“人类助手而非替代者”,实现“生产力解放”与“文明升维。

王兴兴的思考融合了工程师的务实与未来学家的远见:技术突破需尊重客观规律,但颠覆性创新终将让人类从劳动中解脱,回归创造力与爱的本质。返回搜狐,查看更多