——习近平总书记在致中国科学院建院70周年贺信中作出的“两加快一努力”重要指示要求

1949年,伴随着新中国的诞生,中国科学院成立。作为国家在科学技术方面的最高学术机构和全国自然科学与高新技术的综合研究与发展中心,建院以来,中国科尊龙凯时科技有限公司学院时刻牢记使命,与科学共进,与祖国同行,以国家富强、人民幸福为己任,人才辈出,硕果累累,为我国科技进步、经济社会发展和国家安全做出了不可替代的重要贡献。更多简介 +

中国科学院院级科技专项体系包括战略性先导科技专项、重点部署科研专项、科技人才专项、科技合作专项、科技平台专项5类一级专项,实行分类定位、分级管理。

为方便科研人员全面快捷了解院级科技专项信息并进行项目申报等相关操作,特搭建中国科学院院级科技专项信息管理服务平台。了解科技专项更多内容,请点击进入→

中国科学技术大学(简称“中国科大”)于1958年由中国科学院创建于北京,1970年学校迁至安徽省合肥市。中国科大坚持“全院办校、所系结合”的办学方针,是一所以前沿科学和高新技术为主、兼有特色管理与人文学科的研究型大学。

中国科学院大学(简称“国科大”)始建于1978年,其前身为中国科学院研究生院,2012年经教育部批准更名为中国科学院大学。国科大实行“科教融合”的办学方针,与中国科学院直属研究机构(包括所、院、台、中心等),在管理体制、师资队伍、培养体系、科研工作等方面高度融合,是一所以研究生教育为主的独具特色的高等学校。

上海科技大学(简称“上科大”),由上海市人民政府与中国科学院共同举办、共同建设,由上海市人民政府主管,2013年经教育部正式批准。上科大致力于服务国家经济社会发展战略,培养科技创新创业人才,努力建设一所小规模、高水平、国际化的研究型、创新型大学。

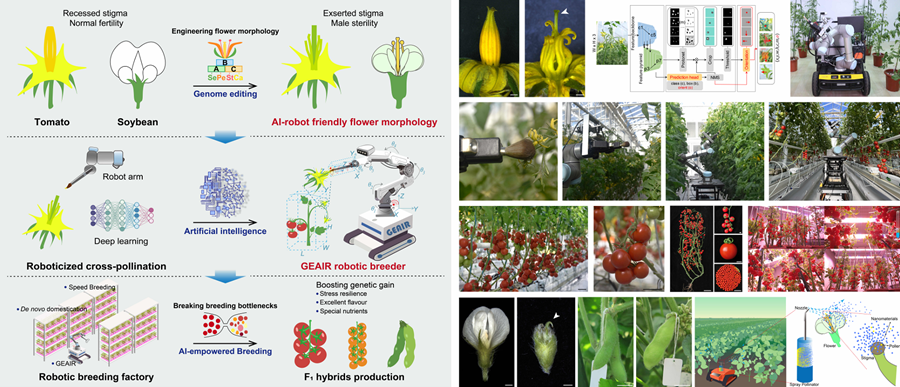

8月11日,中国科学院遗传与发育生物学研究所研究员许操带领的智能育种攻关团队在《细胞》(Cell)发表了题为Engineering crop flower morphology facilitates robotization of cross-pollination and speed breeding的研究论文。该研究将BT(生物技术)+AI(人工智能)深度融合,首次提出作物-机器人协同设计的“双向奔赴”理念,通过基因编辑重新设计作物花型,快速精准创制“机器人友好”的结构型雄性不育系,运用深度学习和人工智能成功研制世界首台可自动巡航杂交授粉的智能育种机器人“吉儿”GEAIR(Genome Editing combined with AI-based Robotics),降低育种成本、缩短育种周期、提高育种效率。

杂交育种和制种的高成本和低效率是制约杂种优势利用的重要瓶颈。以番茄为例,绝大部分商业种均为杂交种,但因柱头内缩的闭合花型,全球番茄杂交育种和制种至今仍完全依赖人工进行杂交授粉,这项工作的人力成本已占番茄总育种成本的25%以上,仅人工去雄一项就占番茄杂交授粉成本的40%;随着人口老龄化,杂交制种的人工成本逐年升高。此外,大豆等一些花型闭合的作物因杂交制种成本过高,至今仍无法利用杂种优势。柱头外露的结构型雄性不育系可免除上述操作,一直是杂交育种和制种梦寐以求的性状。

许操带领的智能育种攻关团队另辟蹊径,使用基因编辑靶向番茄花器官ABC模型基因中特异调控雄蕊发育的MADS-box基因GLO2,使原本闭合的雄蕊开裂而花粉败育,柱头无需伸长便可自然外露,成功创制结构型雄性不育系,且不影响杂交果实产量和种子质量,结束了番茄育种长期缺乏柱头外露型雄性不育系的历史,该技术摆脱了遗传背景限制,具有普遍适用性。

许操与中国科学院自动化研究所副研究员杨明浩带领的团尊龙凯时科技有限公司队合作,研发了智能授粉机器人“吉儿”并在商业化生产温室稳定运行,柱头识别准确率可达85.1%,每授粉一个花朵仅耗时15秒,单次巡航授粉实现了77.6% ± 9.4%的成功率,且机器人可全天候不间断进行反复巡航自动杂交授粉以确保每朵花成功授粉坐果。“吉儿”机器人的零部件国产化自主率已达95%以上,极具应用前景。

研究人员进一步将“吉儿”与许操团队2018年创建的“从头驯化”育种技术以及“快速育种”技术结合,建立了智能育种工厂,使得近缘野生种的育种利用周期由原来的5年缩短为1年且节省人工,释放了作物野生近缘种在提升栽培种抗逆和口感特性方面的育种潜力,可批量快速培育风味浓郁的口感番茄和抗逆丰产的优质番茄新种质。为突破杂交授粉成本过高导致大豆杂种优势无法应用的难题,研究人员将“吉儿”系统应用于大豆,首次实现结构型大豆雄性不育系快速创制,使用该不育系可节省76.2%人工授粉操作时间,有望为突破大豆杂交育种难题和大幅提高单产,提供新一代智能育种技术和智能装备。

该研究开辟了“BT筑基+AI赋能+机器人(Robot)劳作”的智能育种(BAR)模式,在生物育种范式革新和催生新质生产力方面展现了“AI for Science”的应用前景。

该研究得到农业农村部重大项目、中国科学院战略性先导科技专项、国家自然科学基金、北京市智能温室蔬菜创新团队项目等的资助。

8月11日,中国科学院遗传与发育生物学研究所研究员许操带领的智能育种攻关团队在《细胞》(Cell)发表了题为Engineering crop flower morphology facilitates robotization of cross-pollination and speed breeding的研究论文。该研究将BT(生物技术)+AI(人工智能)深度融合,首次提出作物-机器人协同设计的“双向奔赴”理念,通过基因编辑重新设计作物花型,快速精准创制“机器人友好”的结构型雄性不育系,运用深度学习和人工智能成功研制世界首台可自动巡航杂交授粉的智能育种机器人“吉儿”GEAIR(Genome Editing combined with AI-based Robotics),降低育种成本、缩短育种周期、提高育种效率。杂交育种和制种的高成本和低效率是制约杂种优势利用的重要瓶颈。以番茄为例,绝大部分商业种均为杂交种,但因柱头内缩的闭合花型,全球番茄杂交育种和制种至今仍完全依赖人工进行杂交授粉,这项工作的人力成本已占番茄总育种成本的25%以上,仅人工去雄一项就占番茄杂交授粉成本的40%;随着人口老龄化,杂交制种的人工成本逐年升高。此外,大豆等一些花型闭合的作物因杂交制种成本过高,至今仍无法利用杂种优势。柱头外露的结构型雄性不育系可免除上述操作,一直是杂交育种和制种梦寐以求的性状。许操带领的智能育种攻关团队另辟蹊径,使用基因编辑靶向番茄花器官ABC模型基因中特异调控雄蕊发育的MADS-box基因GLO2,使原本闭合的雄蕊开裂而花粉败育,柱头无需伸长便可自然外露,成功创制结构型雄性不育系,且不影响杂交果实产量和种子质量,结束了番茄育种长期缺乏柱头外露型雄性不育系的历史,该技术摆脱了遗传背景限制,具有普遍适用性。许操与中国科学院自动化研究所副研究员杨明浩带领的团队合作,研发了智能授粉机器人“吉儿”并在商业化生产温室稳定运行,柱头识别准确率可达85.1%,每授粉一个花朵仅耗时15秒,单次巡航授粉实现了77.6% ± 9.4%的成功率,且机器人可全天候不间断进行反复巡航自动杂交授粉以确保每朵花成功授粉坐果。“吉儿”机器人的零部件国产化自主率已达95%以上,极具应用前景。研究人员进一步将“吉儿”与许操团队2018年创建的“从头驯化”育种技术以及“快速育种”技术结合,建立了智能育种工厂,使得近缘野生种的育种利用周期由原来的5年缩短为1年且节省人工,释放了作物野生近缘种在提升栽培种抗逆和口感特性方面的育种潜力,可批量快速培育风味浓郁的口感番茄和抗逆丰产的优质番茄新种质。为突破杂交授粉成本过高导致大豆杂种优势无法应用的难题,研究人员将“吉儿”系统应用于大豆,首次实现结构型大豆雄性不育系快速创制,使用该不育系可节省76.2%人工授粉操作时间,有望为突破大豆杂交育种难题和大幅提高单产,提供新一代智能育种技术和智能装备。该研究开辟了“BT筑基+AI赋能+机器人(Robot)劳作”的智能育种(BAR)模式,在生物育种范式革新和催生新质生产力方面展现了“AI for Science”的应用前景。该研究得到农业农村部重大项目、中国科学院战略性先导科技专项、国家自然科学基金、北京市智能温室蔬菜创新团队项目等的资助。作物花型重塑与AI机器人协同设计实现智能自动化杂交育种

上一篇:基于手性锰配合物催化含杂原子、双芳基亚胺不对称转移氢化研究获进展